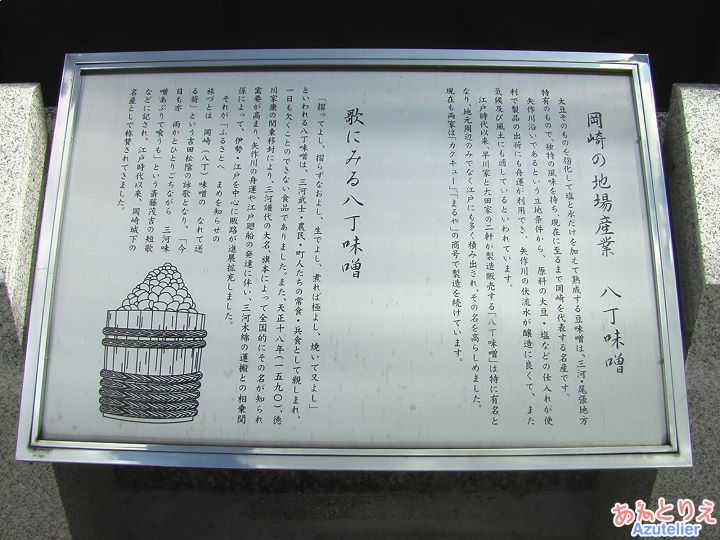

【岡崎の地場産業 八丁味噌】

大豆そのものを麹化して塩と水だけを加えて熟成する豆味噌は、三河・尾張地方

特有のもので、独特の風味を持ち、現在に至るまで岡崎を代表する名産です。

矢作川沿いであるという立地条件から、原料の大豆・塩などの仕入れが便利で

製品の出荷にも舟運が利用でき、矢作川の伏流水が醸造に良くて、また

気候及び風土にも適しているといわれています。

江戸時代以来、早川家と太田家の二軒が製造販売する「八丁味噌」は特に有名となり、

地元周辺のみでなく江戸にも多く積み出され、その名を高らしめました。

現在も両家は「カクキュー」、「まるや」の商号で製造を続けています。

【歌にみる八丁味噌】

「摺ってよし、摺らずなおよし、生でよし、煮れば極よし、焼いて又よし」

といわれる八丁味噌は、三河武士・農民・町人たちの常食・兵食として親しまれ、

一日も欠くことのできない食品でありました。また、天正18年(1590)、徳川家康の

関東移封により、三河譜代の大名、旗本によって全国的にその名が知られ需要が高まり、

矢作川の舟運や江戸廻船の発達に伴い、三河木綿の運搬との相乗関係によって、

伊勢・江戸を中心に販路が進展拡充しました。それが

「ふるさとへ まめを知らせの 旅づとは 岡崎(八丁)味噌の なれて送る荷」という

吉田松陰の詠歌となり、

「今日も亦 雨かとひとりごちながら 三河味噌あぶりて喰うも」という

斉藤茂吉の短歌などに記され、江戸時代以来、岡崎城下の名産として賞賛されてきました。

0件のコメント